【编者按】中共厦门大学第十二次党员代表大会将于近期召开。为喜迎大会召开,离退休工作部推出“榜样老党员”系列文章,分享我校先进离退休教职工党员事迹,展现他们不忘初心、对党忠诚的政治品格,老有所为、再立新功的精神风貌,和甘于奉献、默默耕耘的高尚情操。

【人物名片】齐树洁,男,1954年8月出生,中共党员,厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师。

一声“到”,一生到:在祖国召唤的路上步履不停

——记厦门大学法学院退休教授齐树洁

他,少年热血戍边西北,冰雪黄沙击不退炽烈报国心;他,砥志研思,笔耕不辍填补法治空白,奋力开创多元化纠纷解决机制之先河;他,躬耕杏坛为国育才,点点滴滴关怀大爱,是学子毕业后永远割舍不下的牵挂。一生都在祖国召唤的道路上步履不停,他就是厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师齐树洁教授。

西北报到,热血小兵赤心报国

到西北去,红旗飘扬的边疆去!轻轻将渴慕已久的绿军装上的褶皱抚平,眼前是向远方笔直延伸的火车铁轨和大有可为的广阔天地……怀揣着激动雀跃的炽烈报国心,齐树洁老师就这样踏上了北上戍边的征途。当晚的火车上,这位兴奋难眠的热血青年写下《当祖国召唤的时候》一文:“我觉得如今我们青年的一代正接过前辈手中的红旗继续呼啸着前进!我好像看到我们革命的时代列车正风驰电掣地飞奔!”

这是1972年平凡的一天,却是齐老师命运之轨的一个攸关拐点。数千名闽南子弟在厦门郊区的前场车站集结,慷慨悲歌,北上戍边。1972年11月,国家发出征兵令,泉州一中高一学生齐树洁得知这一消息后,热血沸腾,“万里赴戎机,关山度若飞。”就这样,齐老师成为了一名光荣的人民解放军战士,他义无反顾地坚守在当时形势紧张的中苏边境地区,为国戍边。大漠边关,风餐露宿,爬冰卧雪冻伤了年轻人的膝关节,但没有击退这位满腔爱国热血的年轻军人,反而使他锻炼出坚韧不拔的意志品质。

齐树洁老师1973年8月新兵下连队在新疆昌吉阿苇滩基地

更难能可贵的是,西北的黄沙风雪、物质的极度贫瘠并没有让齐树洁老师放弃学习,他坚持每天写日记、读英语、背词典。在每一个部队熄灯后的漆黑夜晚,在每一个消遣娱乐的休息时分,齐老师一遍遍摩挲着那本已经翻得发黄的英语字典,将单词反复背诵,直到滚瓜烂熟。面对战友们的不解,他也只是笑笑,摇摇头,深吸一口气又开始埋头用功。微末小事,足见品行,这是齐老师一生治学的坚韧底色。

离开部队那年的元旦,齐树洁老师慷慨激昂地写下这样的诗句:“大雪纷飞不觉寒,天山戎马又一年。一腔热血守边境,万里长征人未还。”心藏贡献祖国之须弥,将青春热血洒满天山雪峰,将五年从军锤炼出的坚韧品性贯穿一生。读懂中国,也许就从一名年轻士兵的五年军旅生涯开始。

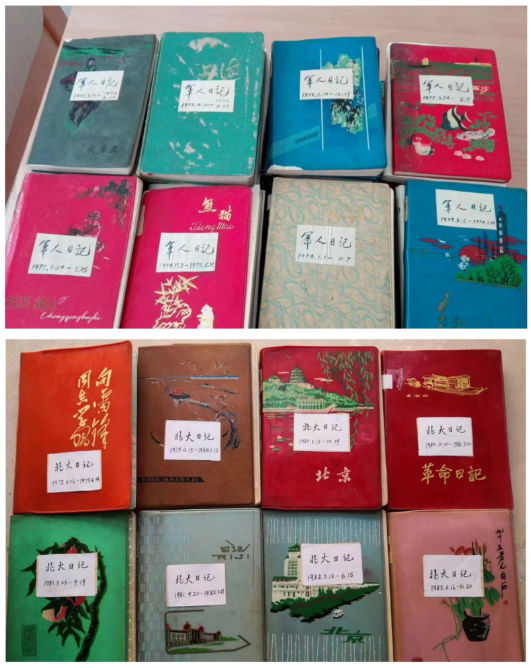

齐树洁老师1972-1982年的军人日记和北大日记

廌园报到,砥砺创新敢为人先

1982年8月,齐树洁老师从北大法律系毕业后,毅然来到厦门大学。在厦大廌园,齐老师开始了他作为法律人治学致臻的一生。

初来时,法律系还未开设民事诉讼法课,齐老师是这门课的第一位教师。他看着厦门大学诉讼法学科不断成长,是厦大法学学科的重要建设者和见证者。

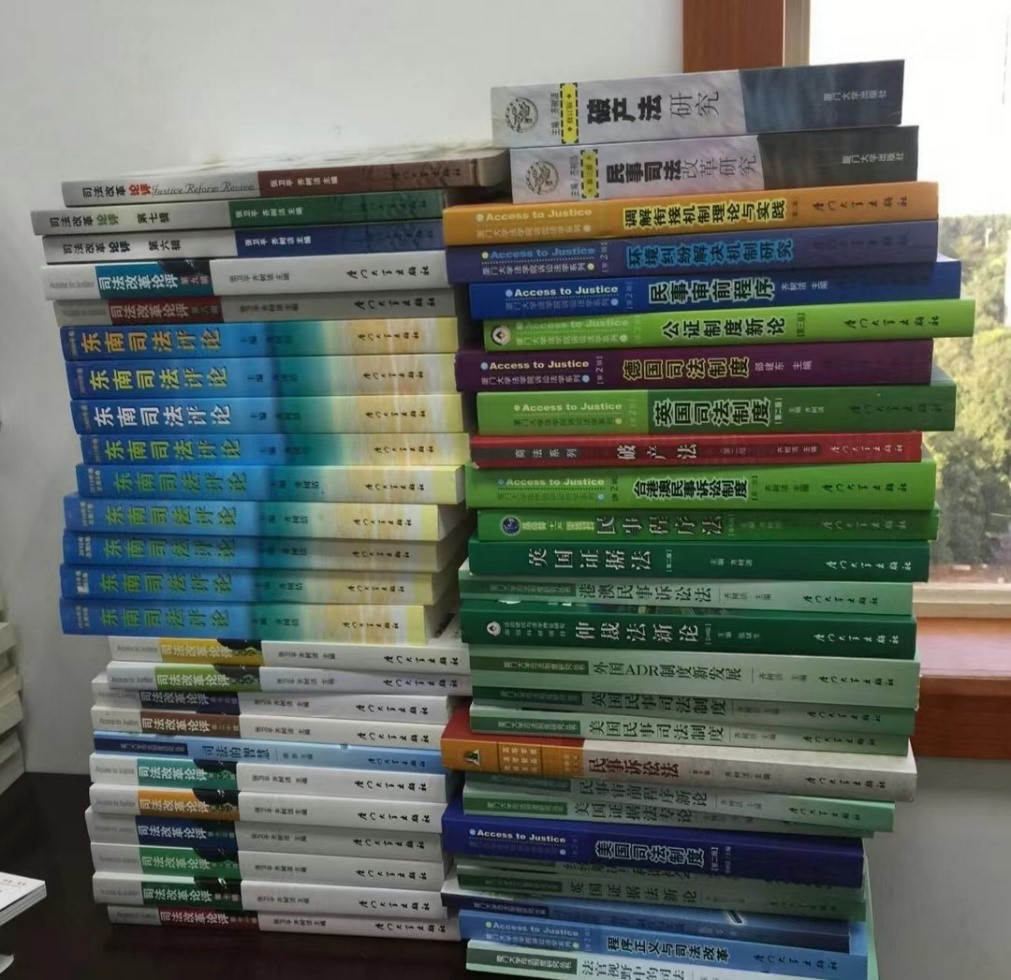

民事诉讼研究之外,齐老师主要研究的另一方向是司法改革研究。他组织研究生编写了20多本书。他常常提前规划,将要编写的著作都列出来,然后一本一本地撰写完成,万里蹀躞,以此为归。他明白,这种编撰目标在繁重的教学和科研任务中,颇有破釜沉舟的意味,但为弥补中国在这方面的空白,不啻微芒,造炬成阳,他觉得自己有责任去完成这项使命。

齐树洁老师带领学生编写的部分著作

长期以来,齐老师扎根多元化纠纷解决机制的工作,并组织学生编撰多本专著宣传此理念。2004年到2005年,作为厦门市立法项目总顾问,齐老师参与ADR地方立法的全过程,组织召开10余场调研会议,带领起草小组到北京向全国人大法工委请示、征求专家意见等。这是中国第一部多元化纠纷解决机制(ADR)的地方立法,为全国多个地区提供了样本。

开拓进取,臻于至善。齐树洁老师凸显了司法战线工作者们的勤勉敬业、辛苦耕耘,激励着一代代厦法学子走好新时代法治事业新的长征路。

讲堂报到,润物无声为国育才

齐树洁老师不仅为学致臻,来到三尺讲台,他更是一名平凡又伟大的教育工作者。

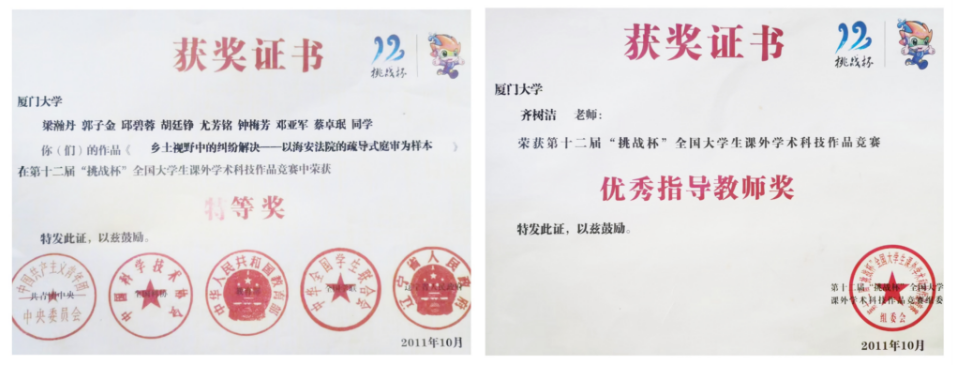

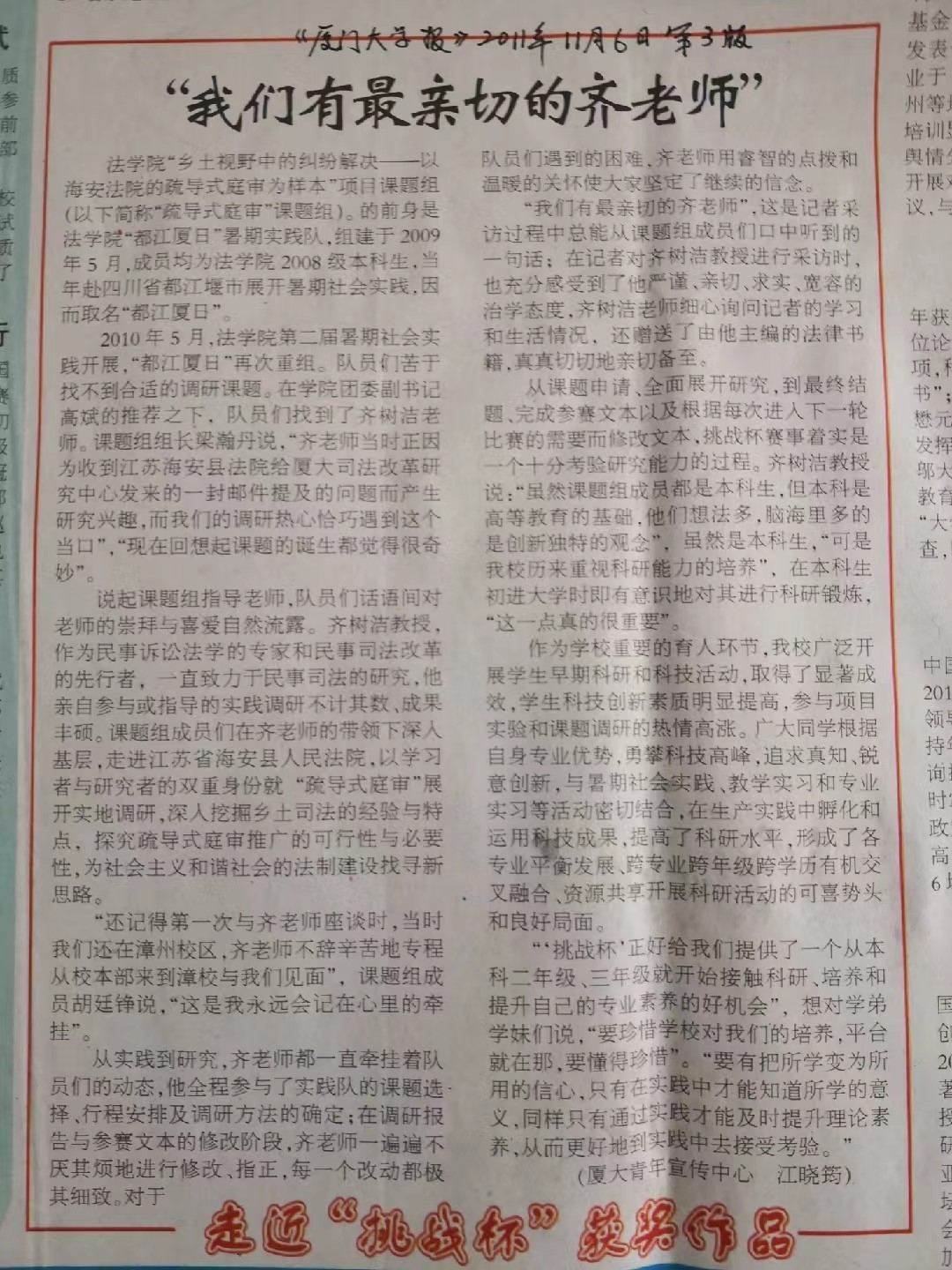

“我们有最亲切的齐老师”,这是齐老师带领的“都江厦日”课题组队员常挂嘴边的句子。不辞辛苦地从校本部赶往漳校与队员座谈,课题的选择、调研进程确定,再到研究文稿的修改,齐老师一遍遍修正、指正,不厌其烦。2011年,在齐老师的带领下,“都江厦日”课题组获得全国挑战杯竞赛特等奖,这是厦门大学自1988年来参加全国挑战杯竞赛以来首次获得的特等奖。

齐树洁教授2011年指导的学生课题组获全国挑战杯竞赛“特等奖”

齐老师在学生培养过程中十分注重理论与实践相结合。他于2001年至2019年期间,先后组织学生赴深圳、东莞、珠海、汕头等地开展调查研究或实习20余场,所需调研费用多由齐老师个人筹措。调研后,他还悉心指导学生写书。2000年以来,他组织18届共300多位学生编写了《英国证据法》《民事司法改革研究》等著作。1994年至今,齐老师担任学生社团“法学社”顾问,每年指导学生撰写论文,修改论文,评选优秀论文,推荐发表论文,为学生举办学术讲座,多次带领学生到外地参加学术活动。近十年,已有上百名厦大学生经过齐老师的帮助,在《人民法院报》《东南司法评论》《司法改革论评》等刊物上发表论文达100多篇。2000年以来,每年购买大批专业书籍赠送学生,至今已经赠送3万余册。齐老师的学生曾在《齐树洁老师教会我许多》一文中深情写下:“所幸上天把我带到了齐老师身边,生命中第二位——也可能是最后一位真正的学者终于试图手把手地将我带进学术的圣殿。”

《厦门大学报》2011年11月6日版刊发学生文章《我们有最亲切的齐老师》

他不求功名利禄,坚守学者本心,退休之后坚持上课,为本科生上课5年,为研究生上课5年半。桃李不言,下自成蹊。

“随风潜入夜,润物细无声”。齐老师是良师,更是益友。不仅在三尺讲台上,在从教几十年间,齐老师坚持为自己的学生撰写贺卡,鼓励他们努力学习,年年岁岁从未间断。对每一位求助的学生,齐老师都负责到底,午后烈日炎炎,也带着糖前往学生宿舍为其改论文,把每一位学生都当作自己的孩子关爱;每次到外地出差,他都尽可能与当地的法学院毕业生座谈一次,了解他们的工作生活情况……齐老师用师者最淳朴的关怀,滋润一届又届学子的心田。

2019年7月25日,已经退休的齐树洁老师带领2018级学生社会实践队到珠海市香洲区人民法院调研“家事审判制度改革”

“鹤发银丝映日月,丹心热血沃新花。”2014年9月,齐树洁老师发起设立“厦门大学荐贤奖(助)学金”,带头捐款23000元,筹集70多万元,资助家庭经济困难的优秀大学生顺利完成学业。当时大家希望把项目命名为“见贤思齐”,让师生看到这个奖助学金就想起是齐老师设立的。但是齐老师义正言辞地拒绝了,他说设立的目的是推荐人才培养人才,于是最终把奖助学金项目命名为“荐贤”。“这条小鱼在乎”,齐树洁老师从不曾放弃过任何一条“小鱼”。

齐树洁教授发起设立的法学院荐贤奖助学金颁奖仪式

德高为范,身正为师。四十载坚守初心,齐树洁老师始终关心关爱每一位厦法学子,三尺讲台上传道授业,用实际行动发光发热,德馨延绵。

戎马书生,国之栋梁

齐树洁老师跟随祖国召唤,始终使命在肩。西北从军,他踔厉奋发,少年豪情血荐轩辕;廌园治学,他砥砺深耕,贯通协同法安天下;讲堂为师,他诱掖后进,关怀大爱为国树才。齐老师先后荣获厦门大学教书育人优秀教师、厦门大学教学名师、厦门市劳动模范、福建省五一劳动奖章、福建省教育系统优秀共产党员、福建省教育系统关心下一代工作先进工作者等多项荣誉称号。

春山可望、斗转星移,“为吾国放一异彩”之志在齐树洁齐教授身上展现得淋漓尽致。即使已经退休多年,齐老师依然心系学生、心系学院,出任学院关工委常务副主任,投身学院关心下一代工作。他的这种精神时刻激励青年干部和学生,不断鞭策我们积极投身法治中国建设,奋力谱写中国式现代化法治新篇章!

齐树洁老师2016年于法学院拍摄

(厦门大学法学院)