1983年厦大新闻传播系创办,1985年袁蓉芳老师正式走进厦大,成为新闻系的一名老师。回忆这段历史,他说当时学院很缺老师,特别缺教授新闻评论课程的老师,因为新闻评论是一门高级课程,一般老师没有实战经验是不敢触碰的。而他本是一名记者出身,文字功底极为扎实,又在媒体干过好些日子,于是被领导约请、学生推荐,甚至有学生央求袁老师,承诺“即便老师每次都念讲稿,我们也保证绝不缺席”。就在这样的时代召唤下,一名优秀的人民记者迈上了教书育人的讲坛。

踏入教师岗位,袁老师多年来主要教授新闻采访、写作和评论三门课程,退休这么多年,他依然奋战在教学第一线。就在上学期,他还亲自上两节课,思明校区、翔安校区两边跑,甚至为了不耽误上课,拖着病体一直没去医院,总想着学期结束再去也不迟。

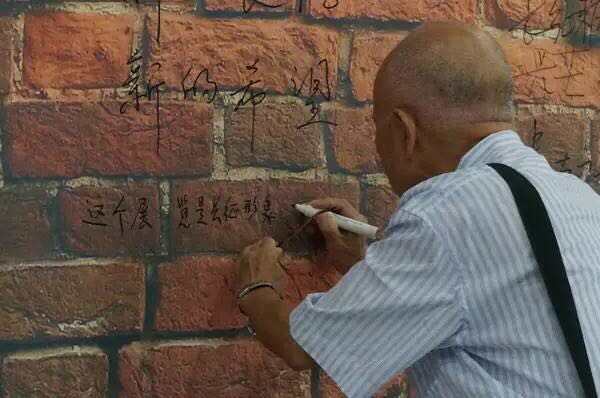

三尺讲台亲自授课、指导学生长征展纪念活动、亲临学院党支部培训,袁蓉芳老师与学院、学生的交情似乎一直没有断过,他这种“退而不休”的精神感染着每一个新传师生,令人肃然起敬!

指导长征展纪念活动

在教学方面,老先生有着自己独特的方法。回首几十年的教书路,他坦言自己是一个很严厉的老师,很多学生被他骂哭过,“有一个叫王辉(音)的男生,我叫他去海洋三所采访,他写的那篇我说不行,我就敲他,他就哭起来。第三天在芙蓉湖,很远,他激动地喊我,说要重新写文。”有好多同学都被袁老师这样劈头盖脸的训斥过,但他很注重学生的尊严,他特别指出骂学生的时候绝对不会有第三个人在场,有时候在家里他都会把女儿叫出去,不能让女儿听到。“我很爱学生的,私下骂得哭是没有第三人在啊,我从来不挖苦学生,李商(音)也有被我骂过的,现在浙江大学她都要当博导了,她的女儿都叫我外公的。当教师没有别的,一个要爱护学生,一个书要教好,这两条非常重要,缺一不可。”但不是所有层次的学生袁老师都采取一样的策略,“我对学的比较好的都要‘敲’他,有的基础比较差的我反而去帮助他。”

这么多年奋战在教学岗位上,让他早早练就了一双识人的慧眼,过去一些年,人民日报、新华社来厦大招贤都会上袁老师家一起吃个午餐,让他帮忙推荐几个学生。他回忆说:“我有个学生叫韩怡丹(音),现在在美国,是个高材生。有一次,我布置作业让大家写一篇人物专访,写王亚南校长,他当时已经不在人世了,只能通过外围采访,韩怡丹(音)写的非常好,以前新华社、人民日报来要人的时候,我把韩怡丹(音)作业拿出来,他们问我要这个学生”。爱才惜才的袁蓉芳老师一点都不吝啬自己的资源,只要是业务能力扎实的好学生他都会帮忙极力推荐,让他们在国家各个机构的新闻岗位上贡献自己的力量。

采访接近尾声,袁老扶着椅子两侧挺了挺身子,双手交叉放在腿上,微微抬头清了清嗓子,“我在厦大教书三十多年了,但我当记者的时间比这要长得多。很多学生毕业许多年对我还是问长问短的。学生们说我书教得好,我懂得怎么训练学生,新闻系不是教师的摇篮,而是记者的摇篮!”秉持着为国家培养优秀记者人才的信念,袁老这书一教就是三十年,教到走路不利索了,教到口齿不清晰了,但他内心依然秉持着“教书育人”的使命,他清楚地知道,自己站在讲台一天,就不能误人子弟,不能随意践踏这份崇高的事业。

甘为孺子育英才,克勤尽力细心裁。袁蓉芳老师这一生都在与记者和学生打交道,记者生涯让他练就了一身实战本领,育人事业助他积攒了扎实的理论基础,学科知识和业界经验是袁老一直强调的两个重点。三尺讲台存日月,一支粉笔写春秋,袁老之所以受到历届同学的喜爱欢迎,除了课讲得好外,其独特的人格魅力也是不可磨灭的重要因素!

《礼记》有曰:“师也者,教之以事而喻诸德者也”,袁老正是这样一位德高望重的教育先行者!惟愿老人家一路走好,我们永远挂念着您!

文:新闻传播学院 成炘儒、袁杜丹