2015年10月15日凌晨,厦门大学海滨校门的保安发现一名老人在校园内独自行走,神情恍惚,便将老人带至保安亭休息,并提供了热水和馒头。随后得知老人叫张次曼,是人文学院中文系语言学退休副教授,保安立刻与人文学院联系。人文学院中文系李老师和陈老师第一时间赶至海滨校门,与张老师交流后得知他未携带家门钥匙,无法回家。学院老师马上联系了开锁匠,并与保安一同将张老师搀扶回家中。

进了老人的家门,他们惊讶地发现老人的家中堆满杂物、行走困难,没有可供休息的地方。为了让张老师得以休息,学院老师便在校内蔡清洁楼开了一间客房安顿张次曼住下,并陪护其休息和吃饭。

事情却并没有就此停歇。当日下午,他们在搀扶张老师起床吃饭的时候发现他行走困难,便赶紧叫了120,将其送至厦门市第一医院急救室。第一医院的医生告诉他们,老人身患急性肾衰、高钾及肾重积水,随时有生命危险。

孤寡老人处境艰难

张次曼老人生于1935年,离异,无子女,有一兄长、一姐姐和一弟弟。学院获悉张老师兄长和姐姐已去世多年,目前只有弟弟一个法定监护人。张老师弟弟远在福州,学院联系到老人弟弟的女儿,即老人的侄女张女士。张女士告知学院张老师与亲属多年未联系,一直异地居住,现自己的父亲(张老师的弟弟)身患癌症,家中晚辈都在国外,照顾张老师存在很大的困难。

随着张老师的身体情况好转,医院方面催促老人出院。老人出院不能自理,家属却无法来厦照顾或送他进入养老院。学院对此十分焦心,主动承担起责任,一方面与家属积极联系,另一方面则照顾张老师起居饮食,给予他家人般的关照。

院校合力热心帮扶

鉴于张老师的特殊情况,不仅人文学院党委高度重视,学校离退休工作处、工会一多次来到学院共同协商解决办法。考虑到张老师的情况,让张老师入住养老院是对他来说最好的处理方式。对此,校工会法律顾问潘老师表示,张老师入养老院不能由单位自行决定,必须得到张老师本人的同意或法定监护人授权。为了给张老师寻找一个合适的养老院,学院多方搜集信息,实地勘察,力求给张老师提供一个温暖的“家”。但张老师因对养老院有所顾虑,多次拒绝学院的建议。

学院一边继续做张老师的“思想工作”,一边继续承担着照顾张老师的责任,在老人的许可下陪同他办理出院。张老师出院后,学院又请来家政人员打扫他的房间,并安排学生志愿者每天为他送饭。寒假期间,学生志愿者已离校回家,在学校离退休处的帮助下,学院积极联系了后勤集团和社区居委会,找到了两位在海滨值班的保安定期送饭到张老师家中。春节前夕,厦门受寒潮天气影响,天气寒冷,居委会几次上门看望,为老人送去了被子和热粥。

还未等到家属,张老师的病情又一次恶化,再次住进了厦门市第一医院ICU病房。在与家属联系后,张老师两位侄女一同来厦看望,与医院协商决定让张老师在医院一直住到春节后,他们再来接他做手术出院,而后送入养老院。

为老人寻得一个”家”

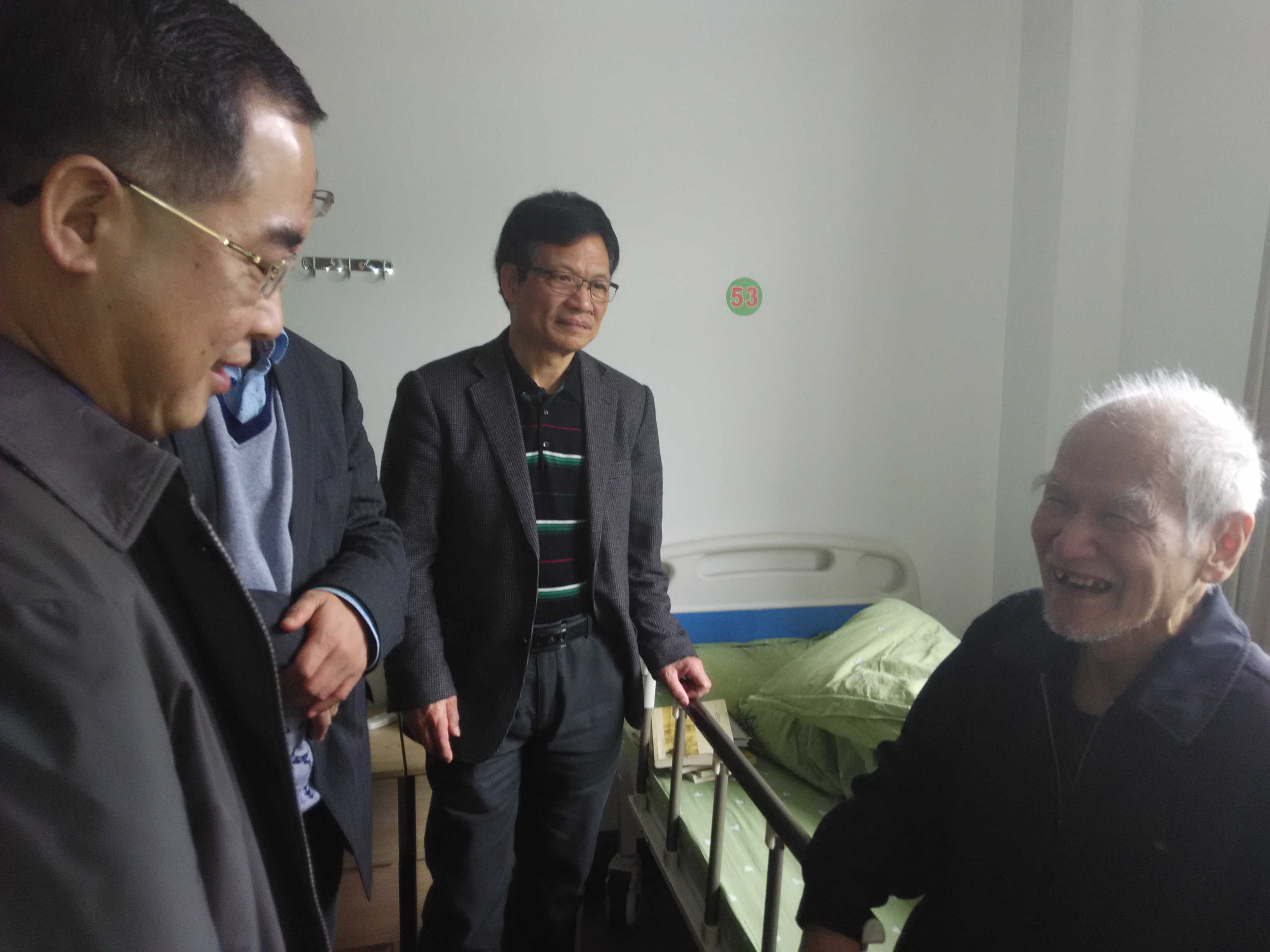

人文学院领导到养老院看望张次曼老师

经过医院的积极治疗,张老师病情终见好转,学院老师与张老师的亲属一同为老人办理了出院手续。老人于厦大海滨校门走失五个月之后,终于在亲属和学院老师的陪护下,入住了养老院。

在帮助张老师的长达五个月的时间里,学院始终牵挂着张老师的起居生活。虽然过程几经波折,但学院始终积极联系各方力量帮助解决张老师走出困境,让他安度晚年。在这五个月中,学院与离退休处、校工会、社区居委会想方设法为张老师解决实际困难。入住养老院后,学院持续关心、关注张老师的生活,经常前往探望,提供力所能及的帮助。如今已81岁高龄的张次曼老师,在厦大度过了他人生中的大部分年华。耄耋之年身陷困境,这个他坚守了大半生的校园给了他力所能及的帮助。

关心关爱退休老师一直是人文学院工作的重点之一。学生党支部开展了“走访老教授”活动,访谈退休老师,将访谈内容出版成《弦歌集》;学院依托研究生党支部与厦门大学离退休处共建,协办《厦门大学老年报》;学生党员与退休老党员结对子,开展“一帮一”或“多对一”帮扶活动,学生党员为老同志送去问候和关怀,老同志为学生指导学业、指点人生。如何让退休老师老有所养、老有所乐,人文学院一直孜孜不倦地探索和实践着。

(人文学院 刘婧涵、谢媛)